在炎症性腸病(IBD)患者中發現源自微生物的基因毒性代謝物

(神秘的地球uux.cn)據EurekAlert!:根據一項新的研究,對人類腸道菌群進行功能篩選後發現,炎症性腸病(IBD)患者體內存在著一種名為吲哚亞胺的小分子基因毒素家族。據研究結果披露,這些基因毒性代謝物可能在結直腸癌(CRC,它們是全球癌症死亡的第二大原因)的發展中起著某種作用。IBD病人罹患CRC的風險增加。先前的研究表明,微生物群衍生的基因毒性代謝物(它們可破壞DNA或導致DNA突變)可能在驅動CRC的發病機製中扮演某種關鍵角色。然而,人們對由腸道共生微生物產生的基因毒性化學物質的全部範圍仍不清楚。

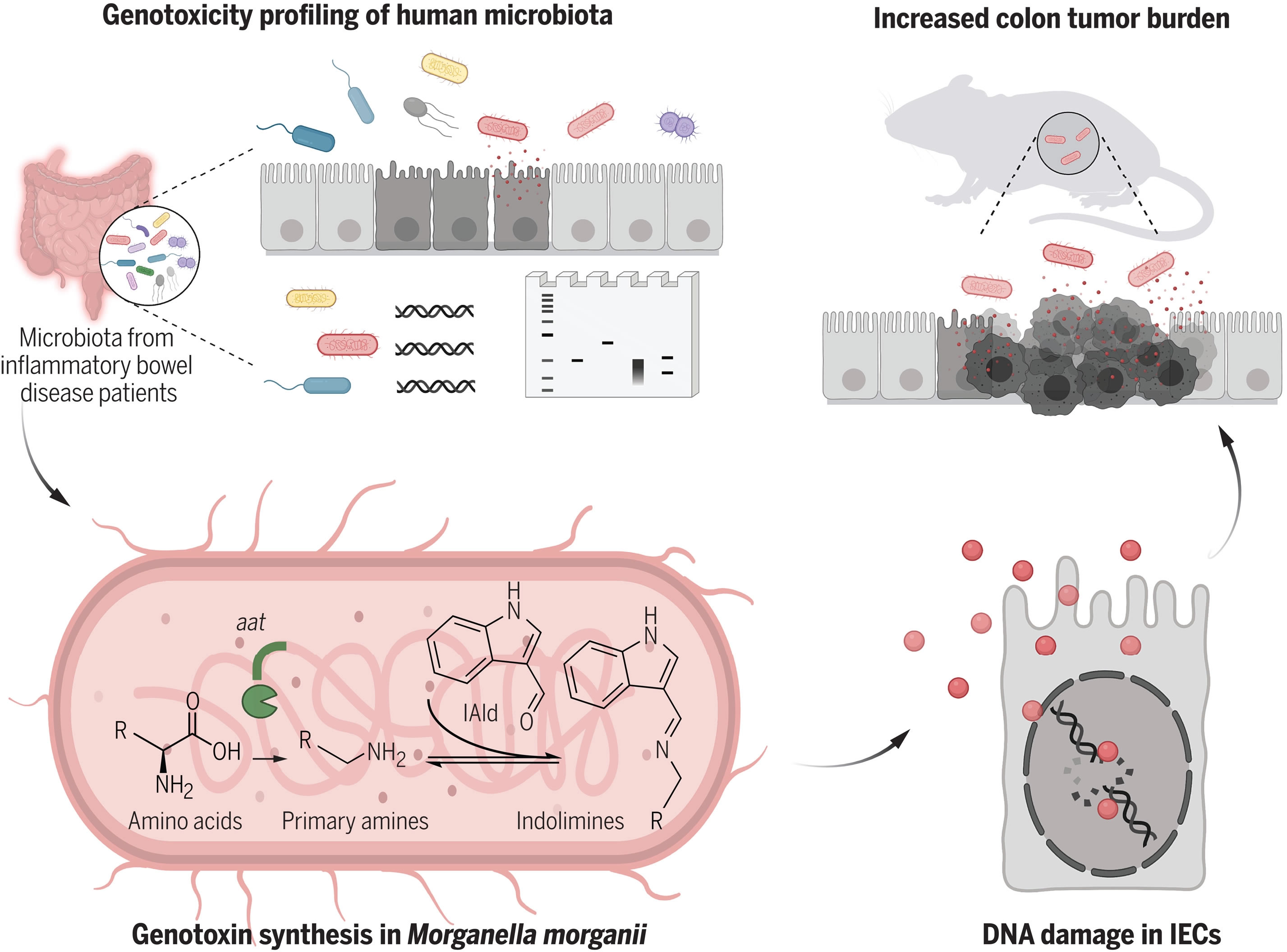

為了更好地了解這些分子,Yiyun Cao和同事開發了一種功能篩選法,它能係統地評估IBD患者大量固有菌群的基因毒性。Cao等人報告,他們發現了一個之前未知的可損傷DNA的基因毒性微生物代謝物家族(他們將其稱為吲哚亞胺),後者由CRC相關性腸道微生物摩氏摩根菌(Morganella morganii)產生。作者證明,在一種結腸癌的小鼠模型中,摩氏摩根菌會加劇腫瘤生長。然而,該菌的一種不產吲哚亞胺的突變株則缺乏這種觀察到的基因毒性,它也不會影響腫瘤的生成。據Cao等人披露,這些發現強調了來自微生物組的小分子代謝物會對宿主生物學和疾病產生多種影響。

Jens Puschhof和Cynthia Sears在一篇相關的《視角》中寫道:“Cao等人的研究揭示了已經與結直腸癌的發病機製高度相關的人類結腸微生物群有能力產生涉及麵廣泛、以前未曾想到的可能誘發結腸疾病的基因毒素。”

相關:炎症性腸病患者的共生微生物群可產生基因毒性代謝物

(神秘的地球uux.cn)據科學網(小柯機器人):美國耶魯大學Noah W. Palm課題組發現,炎症性腸病患者的共生微生物群可產生基因毒性代謝物。2022年10月28日,國際知名學術期刊《科學》發表了這一成果。

研究人員建立了一個管線,可係統地評估來自炎症性腸病患者的大量腸道共生菌的遺傳毒性。研究人員確定了來自不同係統的分離物,它們的代謝物會造成DNA損傷,並發現了一個獨特的基因毒素家族,即由結腸直腸癌(CRC)相關物種Morganella morganii生產的indolimine。一種不產生indolimine的M. morganii突變體缺乏遺傳毒性,並且不能加劇小鼠結腸腫瘤的發生。

這些研究揭示了微生物組中存在著以前未曾探索過的基因毒性小分子,它們可能影響宿主在平衡和疾病中的生物學。據悉,引起DNA損傷的微生物群代謝物可導致CRC。然而,自身腸道微生物產生的全部基因毒性化學物仍有待定義。